Allgemein

Winterwunder auf Sylt: Vom gefrorenen Meer zum einzigartigen Verkehrsweg

Es ist eine Geschichte, die heute, im Zeitalter präziser Wettervorhersagen und just-in-time-Logistik, wie ein Märchen aus einer fernen, unwirklichen Welt anmutet. Eine Erzählung von Eis, Wagemut und dem unbändigen Willen zur Freiheit, in der die Natur die Regeln des Alltags außer Kraft setzte und für einen flüchtigen, magischen Moment das Unmögliche möglich machte. Es ist die Geschichte des legendären Eiswinters 1962/63, in dem die Nordsee um Sylt zu einer spiegelnden Autobahn aus Eis erstarrte und hunderte von Autofahrern in einem Akt kollektiver Verwegenheit eine inoffizielle, vergängliche Brücke zum Festland schufen – eine, die in direkter Konkurrenz zur Lebensader der Insel stand: dem Sylt Shuttle.

Die Erzählung, dass der Autozug in jenem Winter kaum genutzt wurde, weil alle lieber über das Eis fuhren, ist Teil der Legendenbildung, eine romantische Zuspitzung, die den Kern der Wahrheit umhüllt. Die Realität war komplexer, faszinierender und offenbart ein einzigartiges Kapitel im ewigen Ringen zwischen Mensch, Technik und der unbezwingbaren Gewalt der Natur. Es war ein Winter, in dem der zuverlässige, schnaufende Koloss aus Stahl auf seinem Damm einen Rivalen bekam – einen stillen, gleißenden und unberechenbaren Pfad, der die Insulaner und ihre Gäste vor eine existenzielle Wahl stellte: die sichere Routine oder das Abenteuer ihres Lebens.

Kapitel 1: Der Griff des Eises – Ein Winter wie kein anderer

Der Winter 1962/63 kam nicht schleichend, er überfiel Europa mit der Unerbittlichkeit einer arktischen Invasion. Schon im Dezember 1962 legte sich ein sogenanntes Grönlandhoch wie eine Glocke aus klirrender Kälte über den Kontinent. Tagelang verharrte es, pumpte eisige Polarluft aus dem Nordosten und ließ die Temperaturen in einen schier bodenlosen Keller stürzen. Was als weiße Weihnacht begann, entwickelte sich zu einem wochenlangen, zermürbenden Belagerungszustand durch Väterchen Frost.

Für die Menschen auf den nordfriesischen Inseln war ein harter Winter nichts Ungewöhnliches. Sie waren sturmerprobt, kannten den „Blanken Hans“ und die Tücken der See. Doch dieser Winter war anders. Er war von einer unnachgiebigen, trockenen und langanhaltenden Kälte geprägt. Es fehlten die typischen atlantischen Tiefausläufer, die milde Luft und Tauwetter gebracht hätten. Stattdessen sanken die Thermometer Nacht für Nacht auf zweistellige Minusgrade. Die Flüsse und Kanäle auf dem Festland froren zu, der Rhein und der Bodensee bildeten dicke Eispanzer, und die Schifffahrt kam in weiten Teilen Deutschlands zum Erliegen.

An der Küste vollzog sich ein Schauspiel von archaischer Schönheit und bedrohlicher Kraft. Das Wattenmeer, jene einzigartige Landschaft im Rhythmus der Gezeiten, begann zu erstarren. Zuerst bildete sich an den Rändern der Priele dünnes, durchsichtiger Schlick. Dann wuchsen Eisschollen, die bei Ebbe auf dem Wattboden festfroren und bei Flut knackend und ächzend übereinandergeschoben wurden. Tag für Tag, Woche für Woche, fraß sich der Frost tiefer in das Meer hinein. Die kleinen Fischerhäfen froren zu, die Kutter saßen fest wie Insekten in Bernstein. Die Ostsee war bald eine geschlossene Eisfläche, und selbst auf der sonst so wilden Nordsee bildeten sich riesige Treibeisfelder.

Für Sylt, die Insel, die ihre Existenz dem Meer verdankte, bedeutete dies eine zunehmende Isolation. Die Versorgungsschiffe, die regelmäßig Lebensmittel und Güter brachten, konnten nicht mehr fahren. Andere Inseln wie Baltrum oder Juist waren wochenlang komplett vom Festland abgeschnitten, ihre Versorgung musste mühsam und kostspielig mit Hubschraubern der Bundeswehr sichergestellt werden. Die Post, Medikamente, frische Milch – alles kam aus der Luft. Es war ein Ausnahmezustand, der den Menschen ihre Abhängigkeit und Verletzlichkeit schonungslos vor Augen führte.

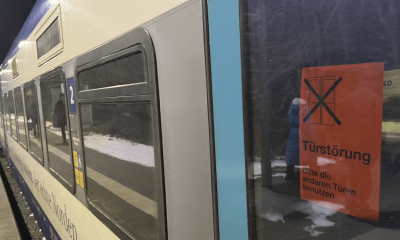

Sylt war in einer vergleichsweise privilegierten Lage. Seit 1927 besaß die Insel mit dem Hindenburgdamm eine feste, wetterunabhängige Verbindung zum Festland. Über diesen elf Kilometer langen Damm rollte die Eisenbahn und mit ihr der Autozug, der seit den frühen 1950er Jahren die Fahrzeuge von und zur Insel transportierte. Dieser „Sylt Shuttle“, wie er später genannt wurde, war die Nabelschnur, die Lebensversicherung der Insel. Er war ein Triumph der Ingenieurskunst über die Gezeiten, ein Garant für Verlässlichkeit in einer unberechenbaren Umgebung. Doch in diesem Extremwinter sollte selbst diese Gewissheit auf eine harte Probe gestellt werden. Die Kälte griff nach den Weichen, der Flugschnee verstopfte die Gleise, und die Dampflokomotiven, die damals noch im Einsatz waren, kämpften mit gefrorenen Wasserleitungen. Der Betrieb lief weiter, aber er war mühsam und störanfällig.

Währenddessen vollendete die Natur draußen im Watt ihr Werk. Bis Anfang Februar 1963 war das schier Unvorstellbare geschehen: Das Wattenmeer zwischen dem Festland und der Ostküste Sylts bei Morsum war zu einer riesigen, tragfähigen Eisfläche gefroren. Die Priele waren verschwunden, die Gezeiten schienen besiegt, die Landschaft war eine weiße, unendliche Wüste. Und in den Köpfen der wagemutigsten Insulaner und Festländer begann ein Gedanke zu reifen, der so tollkühn wie verlockend war: Was, wenn man diese Eiswüste befahren könnte?

Kapitel 2: Die Eis-Piste – Das Abenteuer beginnt

Es lässt sich nicht mehr exakt rekonstruieren, wer der Allererste war. War es ein Bauer vom Festland, der mit seinem robusten Traktor das Eis testete? Ein ungeduldiger Sylter Handwerker, der dringend Material vom Festland brauchte? Oder einfach nur ein Abenteurer, der die einmalige Chance witterte? Die Nachricht verbreitete sich jedenfalls wie ein Lauffeuer: Man kann rüberfahren!

Was als vereinzelte, waghalsige Pioniertat begann, entwickelte sich binnen weniger Tage zu einem Phänomen, einem regelrechten Volksfest auf dem Eis. Die Strecke, die sich etablierte, führte grob vom Festland bei Klanxbüll oder dem Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog über das gefrorene Watt in Richtung der Ostspitze Sylts bei Morsum. Es war keine offizielle Straße, keine präparierte Piste. Es war ein Weg, der von den Spuren der Vorgänger gezeichnet wurde, markiert durch eingesteckte Stangen oder Tannenbäume, um die gefährlichen, tieferen Priele zu umfahren, an denen das Eis dünner sein konnte.

Die Fahrzeuge, die sich auf dieses Abenteuer einließen, waren ein Spiegelbild der damaligen Zeit. An der Spitze der Konvoi der Unerschrockenen fuhr der Volkswagen Käfer. Leicht, mit Heckantrieb und luftgekühltem Motor, der nicht einfrieren konnte, erwies er sich als das ideale Fahrzeug für die Eis-Piste. Dicht gefolgt von Traktoren aller Art, robusten Transportern und den wenigen, schweren Limousinen der Wohlhabenderen.

Die Fahrt selbst war ein surreales Erlebnis. Unter den Reifen knirschte und knackte das Eis, ein ständiger, nervenaufreibender Soundtrack, der die Fahrer an die Dünnheit der Schicht erinnerte, die sie von dem eiskalten Wasser trennte. Die Landschaft war von einer atemberaubenden, aber auch Furcht einflößenden Monotonie. Eine unendlich weiße Fläche unter einem stahlblauen Winterhimmel, nur durchbrochen von den dunklen Spuren der vorausfahrenden Autos und dem fernen, wie eine Fata Morgana am Horizont liegenden Hindenburgdamm.

Die Gefahren waren real. Ein plötzlicher Wärmeeinbruch, eine unentdeckte Strömung unter dem Eis oder das Gewicht eines zu schweren Fahrzeugs hätten zur Katastrophe führen können. Es gab Berichte von Autos, die einbrachen und in den eisigen Fluten versanken. Doch das Risiko schien den Reiz nur zu erhöhen. Presse, Rundfunk und sogar das Fernsehen wurden auf das Spektakel aufmerksam. Reporter reisten an und berichteten von der „Eis-Autobahn“ nach Sylt. Bald wurden über 50 Fahrzeuge an einem einzigen Tag auf dem Eis gesichtet, darunter Kennzeichen aus Köln, Berlin und dem ganzen Bundesgebiet. Es war eine Sensation, ein Ereignis, das den extremen Winter von einer Bedrohung in ein einmaliges Abenteuer verwandelte.

Für die Menschen hatte die Fahrt über das Eis ganz unterschiedliche Bedeutungen. Für die einen war es pure Notwendigkeit. Handwerker, Lieferanten und Ärzte, die auf eine schnelle Verbindung angewiesen waren, sahen in der Eis-Piste eine willkommene, wenn auch riskante Alternative zum manchmal unzuverlässigen Zug. Für die anderen war es ein Geschäft. Findige Unternehmer boten „Eis-Taxis“ an und transportierten Menschen und Waren gegen Gebühr über das Watt. Und für die allermeisten war es der pure Nervenkitzel, die Lust am Abenteuer, die Chance, Teil von etwas Einzigartigem zu sein. Ganze Familien packten sich in ihre Autos, um den Sonntagsausflug einmal nicht in den Wald, sondern über das gefrorene Meer zu machen. Man hielt auf halber Strecke an, stieg aus, machte Fotos, trank heißen Tee aus Thermoskannen und winkte den anderen „Eis-Piloten“ zu. Es herrschte eine Atmosphäre der Kameradschaft und des kollektiven Trotzes gegen die Naturgewalten.

Kapitel 3: Das Duell der Giganten – Eis-Piste gegen Sylt Shuttle

In dieser außergewöhnlichen Situation kam es zu jener legendären Konstellation, die den Mythos dieses Winters begründete: dem direkten Nebeneinander von offizieller und inoffizieller Verkehrsader. Einige Kilometer nördlich der Eis-Piste, auf dem steinernen Rückgrat des Hindenburgdamms, verrichtete der Autozug der Bundesbahn weiterhin seinen Dienst. Mit einer schnaufenden Dampflokomotive an der Spitze schob sich der Zug, beladen mit Autos auf ein- und doppelstöckigen Waggons, durch die verschneite Landschaft. Die Passagiere saßen in ihren Fahrzeugen, blickten aus den Fenstern und sahen in der Ferne jene winzigen, dunklen Punkte, die sich wie eine Ameisenstraße über die weiße Eisfläche bewegten – die Autos der Abenteurer.

Hier entstand die Legende des Wettrennens. Ein Reporter des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hielt die Szene in einer Dokumentation fest und kommentierte sie mit dem unvergesslichen Satz: „…und manchmal kann man sich sogar vom Eis aus mit dem Zug eine Wettfahrt liefern wie 1963 auf der Strecke zwischen Sylt und dem Festland.“ Dieser Satz traf den Nerv der Zeit und fasste die surreale Situation perfekt zusammen. Das Duell David gegen Goliath: hier der kleine, wendige VW Käfer auf der unberechenbaren Eisfläche, dort der mächtige, planmäßige Zug auf seinen sicheren Schienen.

Doch war der Autozug wirklich so ungenutzt, wie es die Legende will? Die historische Wahrheit ist differenzierter. Der Sylt Shuttle war keineswegs außer Betrieb. Er war und blieb die wichtigste und vor allem die sicherste Verbindung für den schweren Güterverkehr, für große Lastwagen und für all jene, die das Risiko der Eisfahrt scheuten – und das waren trotz des Trubels immer noch die meisten. Die Bundesbahn kämpfte zwar mit den Widrigkeiten des Wetters, aber der Betrieb wurde aufrechterhalten.

Die Eis-Piste war keine vollständige Alternative, sondern eine temporäre, unregulierte Ergänzung. Sie war ein Ventil für den aufgestauten Verkehr, eine Möglichkeit für schnelle, individuelle Fahrten und ein Abenteuerspielplatz für Wagemutige. Die geringere Nutzung des Autozugs in jenen Wochen war also nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass er „verlassen“ wurde. Vielmehr spiegelte sie die außergewöhnlichen Umstände wider. Warum sollte man für den Transport des Familien-Käfers bezahlen und möglicherweise am Verladeterminal warten, wenn man das aufregende Abenteuer einer direkten Überfahrt quasi kostenlos haben konnte?

Die Entscheidung für oder gegen den Zug war eine Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Kalkulierbarkeit und Nervenkitzel. Der Autozug repräsentierte die geordnete, zivilisierte Welt, die auch im härtesten Winter versuchte, ihre Routine aufrechtzuerhalten. Die Eis-Piste war das Gegenteil: ein temporärer, anarchistischer Raum, in dem nur die Gesetze der Physik und der eigenen Risikobereitschaft galten.

Die Behörden sahen das Treiben auf dem Eis mit großer Sorge. Es gab keine Möglichkeit, die „Straße“ offiziell zu sperren oder den Verkehr zu kontrollieren. Man konnte nur an die Vernunft der Menschen appellieren und warnen. Doch die Faszination war stärker als jede Warnung. Die Fahrt über das Eis wurde zum Symbol für die Bewältigung des Krisenwinters, ein Akt der Selbstermächtigung in einer Zeit, in der man sich den Naturgewalten ansonsten hilflos ausgeliefert fühlte.

Kapitel 4: Das Tauwetter – Ein Traum schmilzt dahin

So plötzlich wie die Kälte gekommen war, so unaufhaltsam kündigte sich Ende Februar und Anfang März 1963 das Ende des Eiswinters an. Die Sonne gewann an Kraft, die Temperaturen kletterten langsam, aber stetig über den Gefrierpunkt. Das große Tauen begann. Für die Natur war es eine Befreiung, für die Abenteurer auf dem Eis das Ende einer Ära.

Das Eis begann zu arbeiten. Es bildeten sich Risse, Wasser drang an die Oberfläche, und die einst feste, verlässliche Piste wurde zu einem trügerischen, nassen Brei. Die letzten Fahrten waren die gefährlichsten. Die Pioniere des Eises wussten, dass ihr Zeitfenster sich schloss. Die Behörden sprachen nun dringende, unmissverständliche Warnungen aus. Der Traum von der Autobahn auf dem Meer schmolz buchstäblich dahin.

Innerhalb weniger Tage zerbrach der Eispanzer im Wattenmeer in riesige Schollen, die von der wiedererwachten Strömung der Gezeiten erfasst und auf eine chaotische Reise geschickt wurden. Das Geräusch des brechenden und sich auftürmenden Eises war weithin zu hören. Die Eis-Piste war verschwunden, zurückerobert vom Meer. Was blieb, waren die Spuren in den Köpfen der Menschen und unzählige Schwarz-Weiß-Fotografien, die diese unglaubliche Episode dokumentierten.

Mit dem Ende der Eis-Piste kehrte die Normalität zurück. Der Sylt Shuttle war wieder alleiniger und unangefochtener Herrscher über den Hindenburgdamm. Die Schifffahrt wurde langsam wieder aufgenommen, und die Insel war aus ihrer eisigen Umklammerung befreit. Der Alltag hatte Sylt wieder.

Kapitel 5: Die Legende lebt – Das Erbe des Eiswinters

Der Eiswinter 1962/63 und die unglaubliche Geschichte der Autos, die über das gefrorene Meer nach Sylt fuhren, haben sich tief in das kollektive Gedächtnis der Insel und der gesamten Küstenregion eingegraben. Es ist eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, ausgeschmückt mit Anekdoten und persönlichen Erinnerungen. Sie ist mehr als nur eine kuriose Episode der Wettergeschichte. Sie ist eine Parabel über die menschliche Anpassungsfähigkeit, den Drang nach Freiheit und die Faszination des Risikos.

Die Verknüpfung mit dem Sylt Shuttle ist dabei von zentraler Bedeutung. Das Nebeneinander des hochtechnisierten, verlässlichen Verkehrsmittels und der archaischen, improvisierten Eis-Piste schuf einen unvergesslichen Kontrast. Es zeigte, dass selbst die ausgeklügeltste Technik machtlos ist, wenn die Natur ihre extremsten Karten ausspielt, und dass der menschliche Erfindergeist dann eigene, unerwartete Wege findet. Die Legende vom Wettrennen zwischen Auto und Zug ist das Sinnbild dieses Kontrasts – ein Symbol für den kurzen Moment in der Geschichte, in dem auf dem Weg nach Sylt zwei Welten aufeinanderprallten.

Heute, wo der Sylt Shuttle mit modernen Dieselloks und perfekt getaktetem Fahrplan eine Selbstverständlichkeit ist, wirkt die Vorstellung einer Fahrt über das Eis wie ein fantastischer Roman. Die Winter sind milder geworden, die Wahrscheinlichkeit, dass das Wattenmeer noch einmal in dieser Form zufriert, ist gering. Doch die Geschichte lebt weiter. Sie erinnert die Sylter und ihre Gäste daran, dass die Verbindung zum Festland nicht immer so einfach und selbstverständlich war. Sie ist eine Hommage an den Mut und die Unbekümmertheit einer vergangenen Generation und eine Mahnung, die Kraft der Natur niemals zu unterschätzen.

Und wenn heute ein Gast im Autozug über den Hindenburgdamm gleitet und seinen Blick über das weite, graugrüne Watt schweifen lässt, kann er sich vielleicht für einen kurzen Moment vorstellen, wie es war, damals im Winter 1963. Wie es sich anfühlte, dort unten auf der unendlichen weißen Fläche zu fahren, das Knirschen des Eises unter den Rädern, die kalte, klare Luft und in der Ferne der schnaufende Zug – der stählerne Konkurrent in einem ungleichen Duell, das nur ein einziges Mal in der Geschichte stattfand.